EL IMPERIO DE LA BESTIA

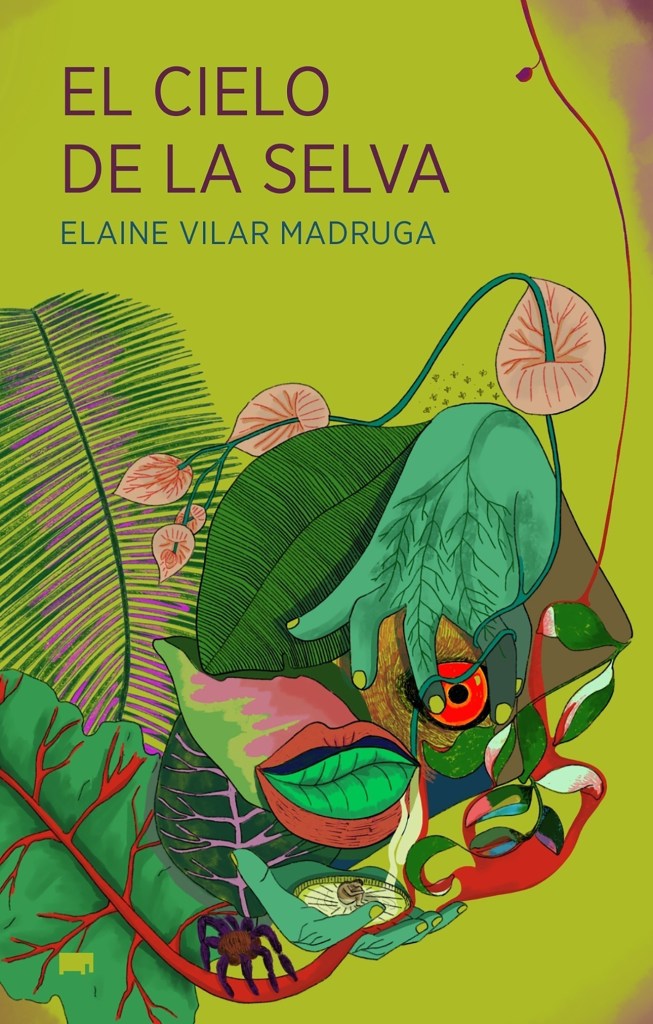

En los mundos en los que impera la bestialidad, los cuerpos tienen aún mucho por decir. Cuando la violencia rige todo mandato y las fronteras entre naturaleza y cultura se difuminan, el deseo animal coopta al hombre y hace de él (de él, de ella, de la humanidad) un ruinoso cúmulo de hambre, posesión, furia y culpa. Así lo entiende, al menos, la cubana Elaine Vilar Madruga, que, con El cielo de la selva, su última novela, postula un tremendismo en el que cada ser –paradójica y dramáticamente– sufre los vejámenes de la peor de las víctimas y ejecuta, al mismo tiempo, acciones caras al más soez de los verdugos.

Cuando el hambre acecha, la selva –el absoluto aunque indirecto protagonista de la novela– se enrojece y todos, absolutamente todos, deben subordinarse a su voracidad. No se conforma con poco, no; exige sacrificios, y no cualesquiera. Se alimenta de niños y jóvenes, carne pura, carne tierna. Las mujeres (y el hombre) que viven en una hacienda, a poca distancia de una invocada mandíbula, se dedican a criar niños para alimentar a la bestia informe. La peor parte, desde luego, la llevan las mujeres, que viven para parir y ofrecer sus hijos a la selva.

A diferencia de la Ottessa Moshfegh de Lapovna, que se desinteresaba con sadismo de sus criaturas acartonadas, Vilar Madruga despliega unos puntos de vista –y alguna que otra voz– gracias a los cuales los personajes cobran vida y, con ella, ganan una historia, un trasfondo: el que logra, a duras penas, humanizar la violencia y el impulso rabioso, las heridas y las agresiones.

Supervivencia y fatalidad

Desde luego que una lectura feminista de El cielo de la selva –habilitada incluso por un epígrafe de Medea y la dedicatoria a mujeres de la familia de la autora– no solo es posible sino que resulta, evidentemente, inevitable. No obstante, la crueldad extrema que atañe tanto a mujeres como a hombres, tanto a niñas como a niños, sugiere que una pulsión atávica asalta al ser humano –y lo gobierna a su antojo– cuando la existencia se reduce a las circunstancias elementales de supervivencia. Una pulsión que despierta cuando el poder y la violencia provienen, antes que de una política o de un sistema ideológico, del temor ancestral a la deidad. Es aquí, bajo estas condiciones, que los cuerpos tienen aún, y por su cuenta, algo que decir.

Del mismo modo en que un creyente no escapa a la mirada de su dios, en vano se intenta huir de esta selva. De la ciudad, por su parte, quedan retazos, recuerdos. Allí campea, también, la miseria; allí el crimen, entre narcos y la maldita policía, se organiza. De hecho, se llega a la selva porque se escapa del infierno citadino. No hay refugio a la vista. El fatalismo todo lo administra: “Acá se viene a morir, a la vida me refiero –asegura una anciana–, y a la selva también”.

Amenazadas sin tregua por la voracidad del monstruo, las mujeres de El cielo de la selva no distinguen ya los gemidos de dolor de los de placer, sometidas a una cotidianeidad aterradora en la que sobran hijos y falta, siempre, comida. “El hambre era más antigua que la selva y más sabia incluso. Si la selva es Dios, el hambre es su madre.” Vilar Madruga se instala como una de las voces más jóvenes de lo que la crítica ha dado en llamar el nuevo gótico latinoamericano; autoras que, como diría Giovanna Rivero, escriben con un interés nuevo sobre lo que es, al fin y al cabo, la más antigua de las oscuridades.

La entrada El imperio de la bestia se publicó primero en Caras y Caretas.

2024-09-13T19:06:07Z dg43tfdfdgfd